随分と前から気になっていた『西湖いやしの里根場』に行ってきました!

さて、「なぜ気になっていたのか?」といいますと…。

うちの子ども達、なぜか「昔の家」が大好きなんです。以前、東北を旅行した時に「国営みちのく杜の湖畔公園」でキャンプをしたのですが、そこで訪れた「ふるさと村」で古民家好きになってしまいました。

あれからというもの、度々、

また昔の家のあるキャンプ場に行きたいよぉ〜!

と言っています。しかしね…宮城県はなかなか遠いんですよ。

という訳で、もっと近くにある「昔の家」ということで、今回は『西湖いやしの里根場』を訪れてみることにしたのでしたぁ〜!

午前中は『朝霧高原もちや遊園地』でどっぷりと遊んできました。

お弁当を食べて眠くなってきた時間帯ですので、子ども達のお昼寝を兼ねてデリカを走らせました。目指すは西湖です。

朝霧高原はススキが広がって秋らしい景色。

そして 割石峠を超えて山梨県に入ると、

今度は紅葉に飾られた、これまた秋らしい眺めに様変わりしました。

いやはや、気持ちのいいドライブです!

そして、『西湖いやしの里根場』に到着!

お見事です!

ほらっ!すごいよっ、これ!!!

この週末、紅葉は標高1000m弱まで降りてきているという話なのでドンピシャです!

空気はひんやりしていましたが、風はありません。

フリースを着ていれば、歩くのに気持ちのいい気候でした。

早速、入場券を購入して場内へ!

ここでも、ホームページの割引券をスマホで提示すると一人あたり50円の割引を受けられますよ!PayPayでの支払いも可能でした。

チケット売り場の隣にあったラムネとアヒルに興味を示した子ども達。

ラムネと聞いて(読んで)、お菓子のラムネだと思ったようですが、これは違います。君たちにはまだちょっと無理かもねぇ〜。

こちらはチケット売り場の向かいにあった、野菜の無人販売所。

大根1本100円。なんと、畑に行って自分で引っこ抜くんだそうです。

おぉ、なんてワイルドな!

パパとしてはかなり興味ありでしたが、我が家の畑にも大根がたくさん育ってまして…ということで、ここは遠慮しました。

さて、ここで『西湖いやしの里根場』についてちょこっと解説をしてみます。

「根場」というのは西湖畔の北西にあった集落で、40棟あまりの茅葺屋根の民家が肩を並べて建っていたそうです。富士山を望む扇状地は、日照がよく積雪も少ないひだまりの里で、人々は林業、炭焼、養蚕、酪農などを勤しみ、独自の文化を築いていたのだとか。

それが、1966年(昭和41年)9月、秋雨前線と台風24号、26号による豪雨で山腹が崩壊。沢を流れた土石流が集落を直撃したそうです。これにより41棟あった民家のうち37棟が全壊。村は消滅したそうです。

それから40年経った2006年、茅葺屋根を復活させ観光資源を創出することを目的に作られたのが、ここ「西湖いやしの里根場」なんだそうです。

※「西湖いやしの里根場」HPより

春は桜、秋は紅葉の名所にもなっているそうです。

たまたまだったのですが、今回はドンピシャで「紅葉の根場」を訪れることができたのでした。

場内に復元された茅葺屋根の家は全部で20棟。

各々が各種体験施設だったり、お土産屋さんだったり、食事亭だったりと様々な目的で使われています。

懐かしい形のポストを発見!

この子達はじーちゃんばーちゃんや、おじおばへ手紙を書いて出すようなことをしているので、ポストにはぼちぼちと関わりがあります。

いつも目にしているものとは形が違うポストに興味津々な様子の二人でした。

さて、こちらのお家は?

風車だぁ〜!

と言っていました。

ちょっと、違うよ…。

これぞ、「ザ・古民家」ですね!

家の中にこんな囲炉裏があったらいいよな〜。

家族みんなが、この周りでゴロゴロするんでしょうね。まぁ、今の時代だと薪ストーブがそれに当たるのかもしれませんが。

ところで、実は私も薪ストーブの設置を本気で考えたことがありました。しかし、既存の家に後から設置するのはかなり難しいということと、煙に対するご近所の「眼」が心配で諦めてしまいました。

実際にご近所の方で、「定年後の楽しみとして100万円かけて薪ストーブを設置したのに、煙にご近所からクレームがついて仕方なく撤去した。」という方がいらっしゃるんです。難しいもんですね…。

そろそろ時間です。

一番上部にある、「ごろ寝館」を目指しました。普段なら、その名の通り自由にごろ寝ができる館のようですが、今日はイベントで貸し切りになっていました。

さて、どんなイベントかといいますと、

日本航空高校の太鼓隊によるパフォーマンスです!

全国大会レベルという太鼓の技は本当にすごかった!すごい迫力です!

和太鼓と聞くと地味なイメージがありますが、私のそれとは全くことなるものでした。アレンジしている曲は昨今の人気曲だったり、沖縄民謡だったりとバライティー。そして、篠笛との組み合わせが最高の雰囲気を醸し出していました。

いやはや、高校生ってすごい!ここまでできるんだ!周りの観客を見てみると、保護者かと見受けられる方もチラホラといらっしゃいました。嬉しいでしょうね、我が子のこんな晴れ姿を見られたら。

太鼓の重低音を怖がらないか心配していたのですが…うちの長男、見入っていました。いやはや、肝が座っていますな。

おかげで、パパも最後まで見ることができて大満足です!

さて、太鼓鑑賞が終わり、見学の続きです。

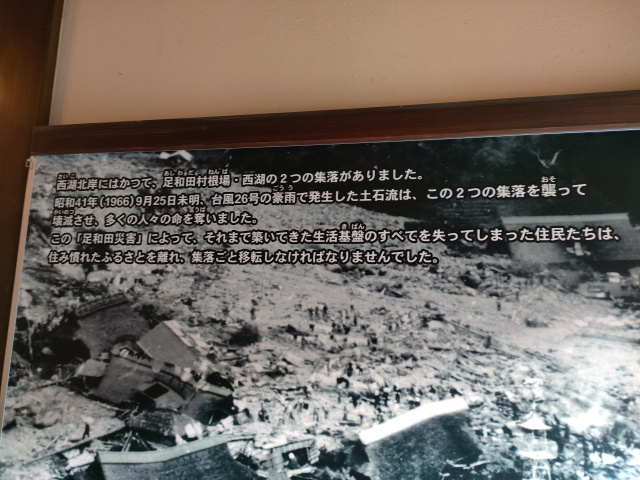

こちらは、「砂防資料館」。台風による土石流でこの集落が壊滅してしまった時の記録が残された館です。

昭和41年といえば、私が生まれるまだ前の話です。

残されている写真は白黒ですが、その悲惨な状況は一目瞭然でした。とても辛い話です…。

立派な鉄筋コンクリートで作られた資料館でなく、当時と同じようなこの家の中で見る資料からは、その悲惨な状況はひしひしと伝わってくるのでした。

こちらは、「火の見屋」。

着付け体験ができ、その衣装を着たまま場内を散策できるというものです。ただし、要予約となっていました。

ここで子ども達に着物を着せてあげたら喜ぶだろうな、と思いまして、実は前日のうちに奥さんが電話をしてみてくれました。しかし、今からでは着付けをできる人の手配が難しいという話でした。

伺ったところによると、以前は外国からの観光客に人気で着付けをできる人も常駐していたのですが、新型コロナの関係で外国からの観光客が来られなくなり、着付けをする人が常駐しなくなってしまったそうな。そのため、予約制になっているとのことでした…残念。

こちらは、「見晴らし屋」。この龍の絵、見た頃ありませんか?

そう、『日本昔話』に出てくるヤツです。

画家の前田こうせいさんは富士吉田市在住。こちらの家屋でもお仕事をされているそうです。「お声掛け下さい」なんて案内も出されていました。

「日本昔ばなし」の原画が並べられています。

眺めていると、とても懐かしい気持ちになってきました。

「土あそび富士炉漫窯」は焼き物体験ができるところ。

子ども達がもう少し大きくなったら、こんなところも楽しそうです。

お土産屋やさんをのぞいてみると、おしゃれな小物がたくさん。

子ども達は興味津々でした。

こんな小さな小川が40棟ある集落を壊滅させてしまったんです…。防災意識が高まってきた今日ならまだしも、当時は誰も予想しなかったことでしょう。

歴史から学ばなければならないことがたくさんあることを、改めて思い知らされたのでした。

雲が多く、紅葉と富士山のコラボが見られなかったのは残念でしたが、これだけの紅葉を見られたのは貴重な時間でした。

標高が高いところの紅葉は一気に色づくので色合いが濃く、本当に見事です。

新型コロナが急激に減少し、少し安心してお出掛けができるようになってきました。自由にお出掛けできることが、こんなにありがたいことだったとは!と思う今日この頃です。

第6波で再び「自粛生活」に戻らないで済むよう、気を緩めることなく、感染対策はバッチリ継続しなきゃですね!

備忘録